| わが国を起点として環太平洋の国ぐにを、記念碑的な自作で繋ごうとしている彫刻家がいる。彼の作品は韓国、中国、フィリピン、タイ、インド、アメリカに及んでおり、すでに制作段階に入ったネパールとオーストラリアを加えると、太平洋を囲む円環はひとまず成就することになる。このグローバルな構想を推進しているのは田辺光彰、1939年神奈川県の生まれである。彼の作品はそれ自体の規模もまた大きい。たとえば高さ40mの金属の塔(日本)、長さ33mのステンレス鋳造(タイ)、重さ8tの木の造形(フィリピン)などそのほとんどが従来の彫刻の域を超える。 |

|

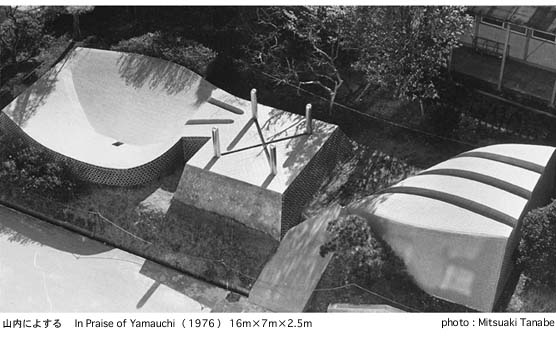

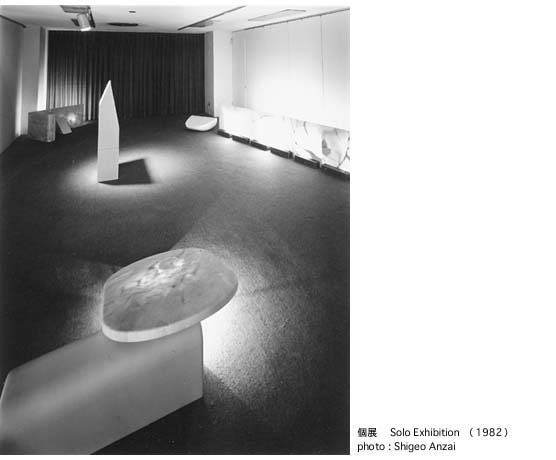

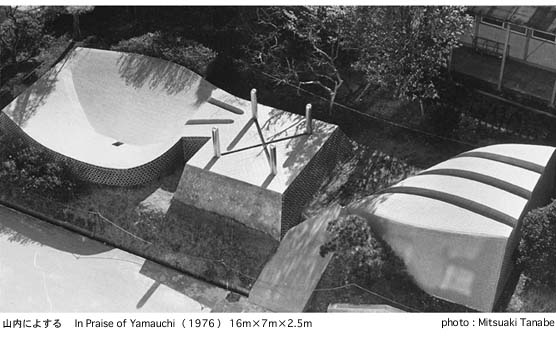

| 田辺にぼくは約30年前、ある画家の個展会場で、その画家の美大の同級生として紹介された。眼光鋭く精悍な風貌の若者であった。彼はぼくの問いに、目下ある地域に捧げる記念碑を制作していると答えた。その後この出会いもやりとりもすっかり忘れた頃になってある日突然、作品ができたとの電話連絡があった。彼の年譜によればそれは1976年で、作品名は『山内によする』とある。山内は横浜市郊外のある土地の一隅で、そこにセメントでコーティングした土饅頭もどきの作品(16×7×2.5m)があった。「お山の大将」の土俵を彷彿させるこの作品を、見る者はそばで眺めるだけではなく、登ったり降りたり、滑ったり転んだりができる。作者の眼光の奥に潜む童心が、造形作品を目の袋小路から救い出して、ひろい知覚の世界に解放しているのにぼくは共感した。 |

|

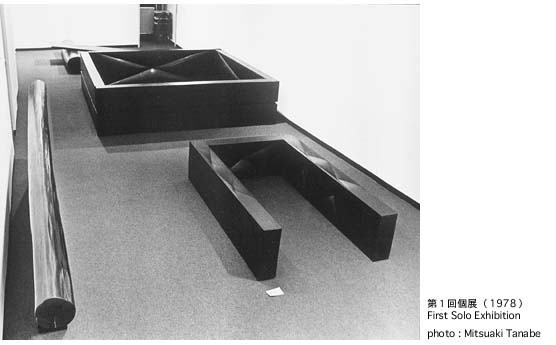

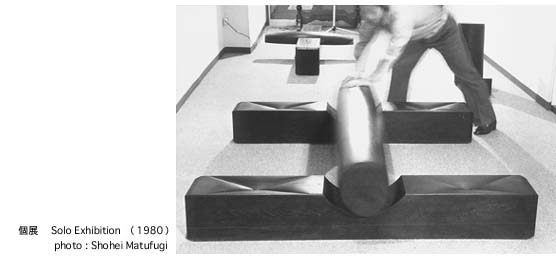

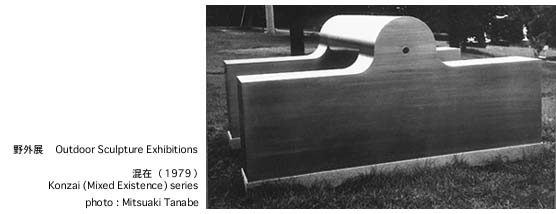

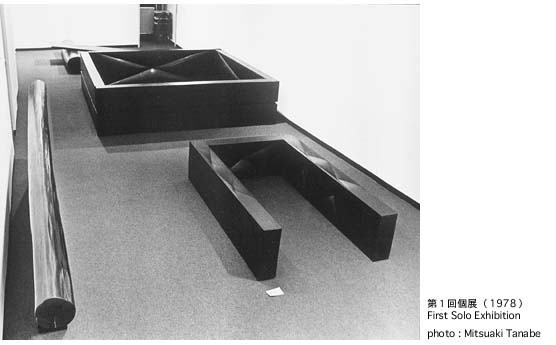

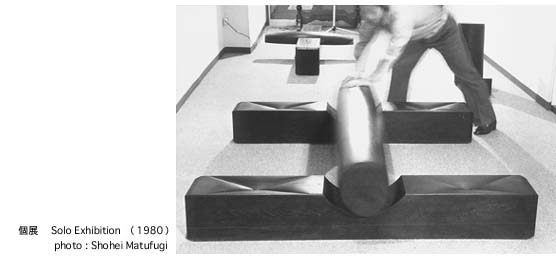

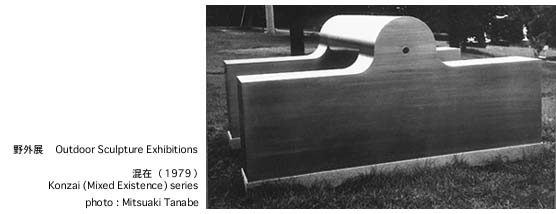

| 交流が始まった当初、田辺とぼくとは「広場」について話が弾んだ。彼は美大を出て10年にわたる異文化吸収の放浪で、扇状のカンポ広場に立ったときの感激を語り、ぼくは多くの道が広場から広場へ集散するマドリードの街づくりを誉めた。ぼくはまた第2次大戦中のしんがりをつとめる世代の詩人山本太郎の「広場に中心をつくるな。頂点に号令をあらしめるな」との詩想を披露した。これに呼応するかのように戦後世代の先頭を切る田辺は、『混在』のタイトルで個展と野外コンクール展の作品を制作した。混在とはヒエラルキー(ピラミッド型の秩序)への挑戦である。視覚偏重の造形ではなく、聴覚も触覚も内部感覚も総動員して体感して貰う作品を彼は追及した。『混在』シリーズは79〜81年の野外展で3度優秀賞を受けた。

|

|

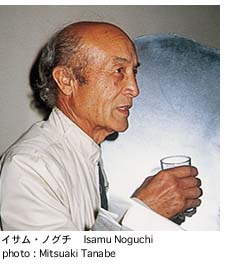

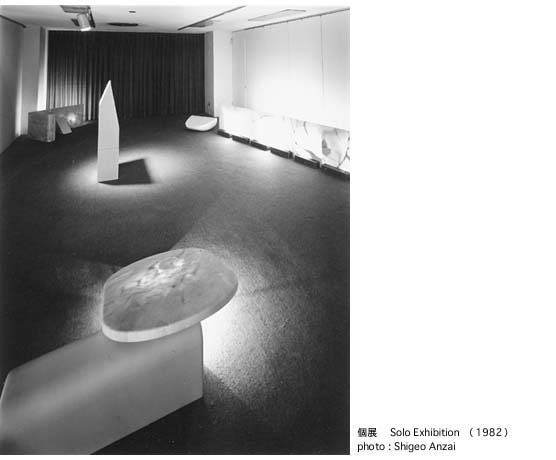

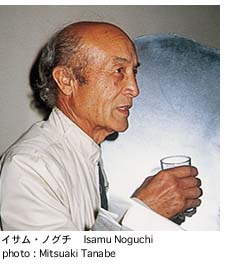

この晩成型の才能の開花をぼくは喜んだが、田辺が師と仰ぐイサム・ノグチは必ずしもそうではなかったらしい。作品の設置場所も不定なコンクール展のための制作を、実作者としての師は机上の空論にひとしいと見たようである。この批判に制作で応えるチャンスが82年に田辺にめぐってきた。彼は長野県佐久市に開設された市立美術館の前庭に、その場にこそふさわしい記念碑を構想し、スタッフを整えて具現化することになったのである。 この晩成型の才能の開花をぼくは喜んだが、田辺が師と仰ぐイサム・ノグチは必ずしもそうではなかったらしい。作品の設置場所も不定なコンクール展のための制作を、実作者としての師は机上の空論にひとしいと見たようである。この批判に制作で応えるチャンスが82年に田辺にめぐってきた。彼は長野県佐久市に開設された市立美術館の前庭に、その場にこそふさわしい記念碑を構想し、スタッフを整えて具現化することになったのである。

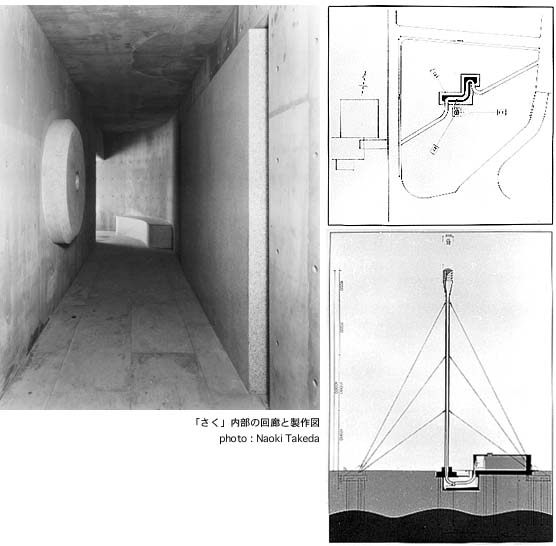

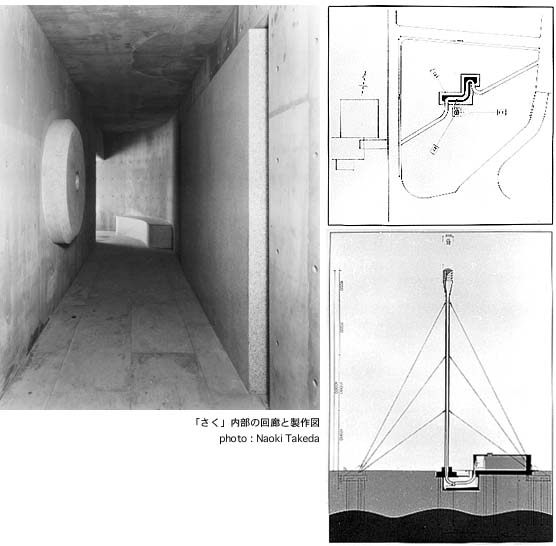

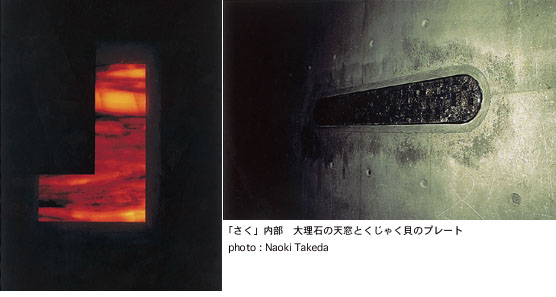

タイトルも『さく』と命名されたその作品は、高さ40mの筒状の風導塔と、地下を通

じて塔と連結する長さ20mの佐久石の回廊、およびこの回廊を貫通する70mの遊歩道から成っている。これは田辺の初期の造形思考を現実に集大成する巨大造形作品である。

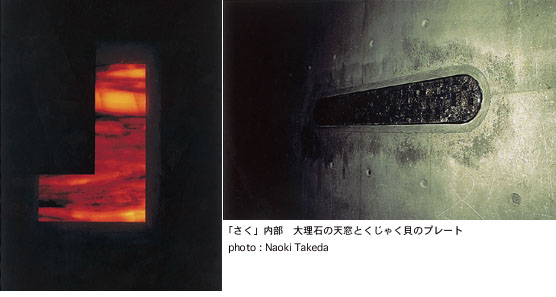

佐久市は北風にさらされる高原の街である。風は遠くシベリアに発して日本海を渡り、浅間山を越え千曲川を遡行して吹き寄せる。この気流を塔によって回廊へ導き、上空と回廊の空気を循環交流させることに造形の主眼がある。遊歩道は千曲川の流れをかたどり、直角にカーブする回廊は佐久市の立地を象徴化している。回廊を歩む人は天井の大理石板を透過する淡い外光の下で上空の清冷の気を体感し、風の吹出し口に身を寄せては野に充ちるかおりや、草笛にまがう野鳥のさえずりや、近くなり遠くなる街の音を折にふれて知覚することができる。

|

|

| 佐久市出身の実業家で「新美術新聞」の創刊者である故油井一二氏は、市立美術館の建設に私財を投じた人物であるが、作品『さく』を生涯で最終にしてもっとも斬新なコレクションとして美術館に贈った。 |

この晩成型の才能の開花をぼくは喜んだが、田辺が師と仰ぐイサム・ノグチは必ずしもそうではなかったらしい。作品の設置場所も不定なコンクール展のための制作を、実作者としての師は机上の空論にひとしいと見たようである。この批判に制作で応えるチャンスが82年に田辺にめぐってきた。彼は長野県佐久市に開設された市立美術館の前庭に、その場にこそふさわしい記念碑を構想し、スタッフを整えて具現化することになったのである。

この晩成型の才能の開花をぼくは喜んだが、田辺が師と仰ぐイサム・ノグチは必ずしもそうではなかったらしい。作品の設置場所も不定なコンクール展のための制作を、実作者としての師は机上の空論にひとしいと見たようである。この批判に制作で応えるチャンスが82年に田辺にめぐってきた。彼は長野県佐久市に開設された市立美術館の前庭に、その場にこそふさわしい記念碑を構想し、スタッフを整えて具現化することになったのである。