|

|

| 野生稲自生地保全−巨大野生稲の素描 フェルケール博物館(静岡市) |

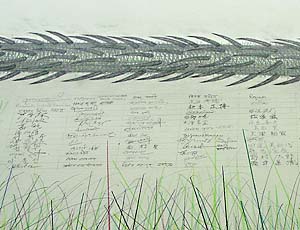

| 2002年10月、ネパールの首都カトマンズで催された第一回国際野生稲会議に、美術家田辺光彰は、野生稲の籾をテーマとする巨大なドローイング(9m×1.3m)1点と野生稲にちなむ写

真41点を携えて参加した。この会議はネパールNGOのグリーン・エナジー・ミッションが主催し、ネパール農業省とマニラに本部を置く国際稲研究所(IRRI)が精神的支持に名を連ねた。参加者は農学、植物学、遺伝学などを専攻する科学者や農業関係の技術者が主で、田辺の招聘は異色であった。 しかし田辺はすでに10数年前、籾を題材とする彫刻を初めて手がけて以来、稲のルーツをたずねてアジアの熱帯地方に今日なお自生する野生稲に出会い、その研究に没頭した。1992年には農学者佐藤洋一郎博士を動かして、「野生稲の自生地保全」を共同で提唱し、以後その趣旨に則った芸術作品(主として彫刻)を国の内外で発表し現在に至っている。野生稲については施設内栽培や遺伝子銀行による保護もなされているが、田辺の提唱は自然から隔離して管理するのではなく、自然の中で自生地ともども保全しようというのである。  田辺の籾の作品を内外で所蔵している主な施設や機関をあげると、韓国国立現代美術館(ソウル)、中国浙江省博物館、同じく河姆渡遺跡博物館、IRRI本部、タイ国王宮、同じく国立稲研究所(パトム・タニ)、米国メリーランド州立エレノア・ルーズベルト高等学校、インド国立中央稲研究所(カタック)に及んでいる。これら作品の制作のために取材や研究に訪れた地域は、上記のほか中国雲南省、メコン河流域および棚田で世界遺産になっているフィリピンのバナウエイなどがある。 田辺の籾の作品を内外で所蔵している主な施設や機関をあげると、韓国国立現代美術館(ソウル)、中国浙江省博物館、同じく河姆渡遺跡博物館、IRRI本部、タイ国王宮、同じく国立稲研究所(パトム・タニ)、米国メリーランド州立エレノア・ルーズベルト高等学校、インド国立中央稲研究所(カタック)に及んでいる。これら作品の制作のために取材や研究に訪れた地域は、上記のほか中国雲南省、メコン河流域および棚田で世界遺産になっているフィリピンのバナウエイなどがある。これらの旅で調査した野生稲の自生地とその実態、出会った学者や研究者たち、視察した稲作地帯の現状や見聞した諸民族の稲作にまつわる風俗習慣などを撮影したのが、今回ドローイングとともに携行した写真である。田辺は初めて野生稲の国際会議を立ち上げたネパールの民間組織を応援する心をこめて自作と写真を会議場に展示し、議事の進行を視覚的に助けるとともに議題について専門家の守備範囲を超える大所高所からの有益な示唆を与えた。 たとえば展示した写真の中に、世界最古の稲作地帯として知られる長江流域の遺跡の一つ河姆渡遺跡から出土した野生籾の顕微鏡写 真がある。もともとは栽培籾の遺物の中に混ざっていた野生籾で、実に7000年以前にさかのぼると検証された最古の籾である。その検証は、田辺の仲介によって浙江省博物館のスタッフと前述の佐藤博士との共同調査が実現し、その結果 明らかになったのである。そのとき調査した86粒の籾の中で、野生籾は5粒であった。 この混ざり方の高い比率からすると、7000年前の新石器時代初期の稲作では、栽培種と野生稲とがまだ混生の状態にあったと推察される。もしそうだとすれば、さらに時代をさかのぼれば野生稲がもっぱら生存の糧であった時代が必ずやあるということである。現在米を常食とする諸民族の歴史と文化は野生稲にはじまると断言して差し支えあるまい。現に野生稲を畏敬をこめて「稲の父」と呼ぶ民や、特別 の儀式に際しては今でも野生の米を食用にする民、さらにはアルタミラの洞窟画を見るように、家の土壁に米の粉で稲やその他の作物を描く風習のある民(その写 真は田辺の展示の中にある)もある。  河姆渡遺跡出土の籾について驚くことは、その生命力のたくましさである。遺跡は低地にあったため、地下水の水面

下に埋もれた古い地層ほど機密性が高く埋蔵物の保存に適していたとはいえ、7000年前の籾が外気に触れる前は黄金色を保っていたという。とくに顕微鏡写

真で見る野生籾の様相はすさまじい。撮影は出土後炭化した籾に金メッキをほどこす特殊な方法でおこなわれたようであるが、それにしても鋭い芒の痕跡がはっきり残っており、籾殻の表面

の剛毛やでこぼこの網目にも精気がこもっている。表皮の繊維状の組織は拡大されると複雑に入り組んでおり、植物とも動物とも区別

のつかぬ迫力あるグロテスクな模様をなしている。 河姆渡遺跡出土の籾について驚くことは、その生命力のたくましさである。遺跡は低地にあったため、地下水の水面

下に埋もれた古い地層ほど機密性が高く埋蔵物の保存に適していたとはいえ、7000年前の籾が外気に触れる前は黄金色を保っていたという。とくに顕微鏡写

真で見る野生籾の様相はすさまじい。撮影は出土後炭化した籾に金メッキをほどこす特殊な方法でおこなわれたようであるが、それにしても鋭い芒の痕跡がはっきり残っており、籾殻の表面

の剛毛やでこぼこの網目にも精気がこもっている。表皮の繊維状の組織は拡大されると複雑に入り組んでおり、植物とも動物とも区別

のつかぬ迫力あるグロテスクな模様をなしている。田辺の今回のドローイングも、野生籾のこの不思議な生命力をあますところなく表現した。彼は専門の科学者たちに披露する図であることを念頭において、正確を期すためにモデルの籾粒を顕微鏡下におき、周到な観察に基づいて制作を進めたのだという。結果は植物図鑑の挿図のように整然とリアルに図解されたかというとそうではなく、たとえていえば生存をかけた戦いに臨んで総毛立ち、牙を剥き、鉤爪を研ぐ野獣を思わせる猛々しい形態が大画面に表現されたのである。これを作者のスーパーリアリズムだと見るのは当らないだろう。作者は、一つ物の籾が内蔵する顕微鏡でもカメラでも見えない力を、見えるようにしたいと努めたのである。 長江流域の野生稲は、後世気温の変動によって姿を消すが、その不屈の生命力を受けついだ栽培種はすぐれた適応性を発揮し、諸民族のたゆまぬ努力と相俟って世界の温帯をひろく制覇してゆくのである。 田辺の今回のドローイングは、生存の糧であり生命力のかたまりのような野生籾を賛美する作者の、広く深い心の容量のままに巨大化された画像である。その画像はこれを見る人に、野生稲を自生地ともども保全してこれを次代へ渡すことの意味を洞察し受け入れる書慮の深さと度量の広さを訴えている。 田辺のこの思想と表現をいち早く理解したのがIRRIの前所長クラウス・ランペ博士であった。1994年、田辺はIRRIに招聘されて本部の参加者ホールに『野生稲の発芽』と題する総重量 8トンのレッド・ラワン材による大作を制作した。この同じ年、東京で Japan IRRI Day の研究集会が催されることになったとき、ランペ博士のたっての要請により会場(日経ホール)のディスプレーが田辺の自由な裁量 に委ねられた。田辺は今回と同じ寸法の野生籾のドローイングを新たに制作し、すでに制作してあったステンレス鋳造による野生籾の作品2点とともに、会議のイメージを決定付けるような形で展示したのである。これらの作品は、この会議の主賓であるタイ国のシリントーン王女殿下に、関係者一同の総意と田辺の決断によって献上された。  この会議の直後、タイ国では機を逸せず「野生稲自生地保全」が王室のプロジェクトとして発足した。田辺はこれに参画し、1996年と97年にパトム・タニの国立稲研究所に2点の籾の作品を制作した。このうち97年の作品は全長33mのステンレス鋳造による野生籾の壮大な野外記念碑である。 この会議の直後、タイ国では機を逸せず「野生稲自生地保全」が王室のプロジェクトとして発足した。田辺はこれに参画し、1996年と97年にパトム・タニの国立稲研究所に2点の籾の作品を制作した。このうち97年の作品は全長33mのステンレス鋳造による野生籾の壮大な野外記念碑である。「野生稲の自生地保全」の提唱は、直接的には近年の乱開発によって次第に姿を消していく自生地を守ろうという呼びかけである。しかし関連する分野に広く目を向ければ、環境保護と生物の多様性を養護する提言でもある。もともと水生植物である稲の自生地は、主として沼沢地や湿地帯であるところから、水に関連する環境の諸問題と切り離すことはできない。また自生地は象や犀や水牛をはじめ多くの動物にとって水場であり餌場である。そこに集まり、そこで育まれる生物は多種多様である。自生地保全は、こうした生物の多様性を守ることに通 じている。しかも残念なことには、自生地の多様な生物を専門に研究する人材はまだ現れていない。 この点に関する提案として、田辺は近作の題材に鳥や昆虫やムカデやクモやある種の象徴的な動物をとり上げている。たとえば『メコン・リバー』と命名した大蛇(横浜市立下田小学校の校庭)や CRISIS(クライシス=危機)の文字を肢に刻んだオオトカゲの像である。象徴的といったのは、これら爬虫類にはそれ自体絶滅の危険信号がともっているからである。こういう近作に関連する興味あるスナップ写真が、カトマンズの会議場の展示に加えられている:− ところは東インド・ブバネーシュワルの自生地である。乾期になって水の引いた湿地に、野生稲の枯れた藁を杖でかき分けながらさまよい歩く痩せた男がいる。頭に白いターバン、腰に同じ白の寛衣をまとった半裸のその男は、一見旧約聖書にあるモーセの兄アロンもかくやと想像される姿である。自然と共に生きる者の悠揚迫らぬ身のこなしが気品となって宗教的な連想を誘うのだろう。  しかし実のところ男は予言者でも何でもなく、手にした杖をときどき地面

に突き立てながら爬虫類の動物スッポンを探して歩く一介の農夫なのである。彼のこのささやかな営み(ないしは楽しみ?)を一挙にして根こそぎ覆す破壊の危機が、この種の自生地に襲って来ないとは、今日だれも保証できないだろう。 しかし実のところ男は予言者でも何でもなく、手にした杖をときどき地面

に突き立てながら爬虫類の動物スッポンを探して歩く一介の農夫なのである。彼のこのささやかな営み(ないしは楽しみ?)を一挙にして根こそぎ覆す破壊の危機が、この種の自生地に襲って来ないとは、今日だれも保証できないだろう。田辺は、今回の国際会議に出席したすべてのメンバーが自生地保全の提案に賛成の署名をしてくれた自作のドローイングを、ヒマラヤン・プロジェクト第1号として、ネパールのゆたかな自然に捧げる最初の試みとしたい意向である。 |